R. Fischer

Estoy enseñando nuevamente el curso de Historia del Pensamiento Económico, y por lo tanto debo releer el Capital vol. I de nuevo, para las dos a tres sesiones que le dedico en el curso (sé que es poco, pero el curso es de solo medio semestre, es decir 16 clases y comienzo con Platón).

El problema es que, tal vez porque entiendo mejor el modelo económico del volumen I, estoy cada vez más descontento con el modelo económico y con el libro. Hay varias razones:

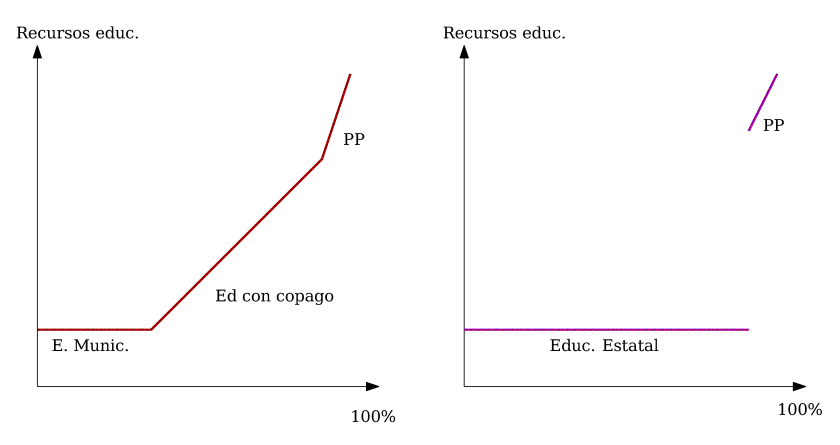

- El modelo es muy simple, más que el de Ricardo, escrito cuarenta años antes. A lo más admite una sola relación capital-trabajo en la economía sin entrar en contradicciones.

- Desarrolla terminología (la tasa de explotación, por ejemplo), que solo funciona cuando hay una sola relación capital-trabajo, porque de otra forma no tiene sentido económico. Con una sola relación capital -trabajo, la relación entre la tasa de rentabilidad –que es lo que los capitalistas usan en sus decisiones– tiene una relación uno a uno con la tasa de explotación, algo que Ricardo ya había notado. Pero cuando hay más de una relación capital-trabajo, las tasas de explotación difieren entre sectores. Esto ocurre porque –algo que Marx admite– la rentabilidad del capital debe ser la misma en todos los sectores (ajustando por los factores usuales: riesgo, etc). C, pero con distintas relaciones capital-trabajo, la relación entre capital variable (salario) y plusvalía es distinta (lo explico en las notas).1 En tal caso, la tasa de explotación en un concepto que no tiene sentido, ya que no tiene relación con ningún concepto que afecte a los agentes económicos en sus decisiones. Creo que la única razón para usarlo era un objetivo de propaganda, tanto por el nombre que se le da como el hecho que permite argumentar que la tasa de explotación puede superar el 100%.

- Critica en forma dura (por no decir ofensiva) a otros economistas por defectos en los que el mismo incurre. Para dar un ejemplo entre muchos: critica a un olvidado economista llamado H. Fawcett por una tautología sobre el fondo salarial, olvidando que su texto está plagada de ellas. Solo su nomenclatura inusual hace que no sean obvias. Su Ley 1 en el capítulo XVII: (mi traducción):

«(1) Un día laboral de un largo determinado siempre crea la misma cantidad de valor, independientemente de la productividad del trabajo, y de las variaciones en la masa del producto y del precio de cada mercancía producida.

Esto es una tautología, dado que el valor producido corresponde a las horas trabajadas, por lo que a menos que cambie el número de horas de trabajo en un día laboral, no puede haber un cambio en el valor.

- Elimina de su modelo todos los servicios, pero no admite que esto es una limitación de su modelo, sino que lo destaca como una virtud. Esto le permite –supongo– eliminar categorías de actividades que por razones ideológicas quiere descartar como trabajo productivo.Esto le permite argumentar que el comercio no produce valor y con una visión Tomista (más allá incluso de Aristóteles en su desprecio por el comercio) escribe:

«Como, sin embargo, es imposible que solo por la circulación haya una conversión de dinero en capital y que aparezca la plusvalía, es una imposibilidad adquirir capital mediante el comercio, en tanto se intercambien equivalentes. Por lo tanto el origen de este capital debe ser la doble ventaja alcanzada sobre los productores que venden y los que compran, por el comerciante que se interpone parasíticamente [sic] entre ellos.» (Cap V).

Posteriormente, en el capítulo V cita largamente a Aristóteles, que condena por antinatural el préstamo a interés (La Política, Lib I) y en consecuencia a la Banca. Para poner la cita en contexto, pocas páginas antes en el mismo libro, Aristóteles defiende que todos los que no son griegos son por naturaleza esclavos, y desestima a quienes se oponen a la esclavitud.

Tal vez la razón para eliminar los servicios fue para establecer que los capitalistas son puramente parásitos, que no tienen derecho a una remuneración por sus servicios gerenciales (algo que los economistas admitían desde Cantillon). Con eso Marx consigue que el 100% de la plusvalía sea ilegítima, sin tener ninguna componente que corresponda a remuneración por una actividad productiva. Descartar los servicios tiene sus propios problemas, pues quedan fuera del trabajo productivo los profesores de colegio (pese a que, en forma inconsistente, Marx los considera explotados por los dueños de escuelas privadas).

5. La teoría del valor lo lleva a resultados contradictorios, que ya habían sido ya resueltos por Ricardo. Por ejemplo, si se tienen dos trabajadores mineros o agrícolas trabajando en minas o tierras de distinta productividad, el que trabaja en la tierra más productiva va a producir metal o trigo de menor valor por tonelada, porque usa menos trabajo en su producción. Es decir, una onza de oro producida en una mina rica contiene menos valor que la misma onza producida en una mina más pobre. Parafraseando a Marx, esto representa el carácter mítico de las mercancías: dos onzas de oro indistinguibles y con el mismo precio, tienen distinto valor. ¿Qué sentido económico tiene el concepto de valor en tal caso? Ricardo resuelve este problema mediante el concepto de renta diferencial de tierras o minas de distinta productividad. Marx no podía hacerlo y mantener que la única fuente de valor era el trabajo, y por eso nunca (o casi nunca) se refiere a la renta de la tierra y de las minas, salvo para incorporarla como parte de la plusvalía, sin entrar a analizar sus efectos sobre su teoría del valor.

6. Pese a la cantidad de limitaciones de su modelo, lo aplica directamente al mundo real y lo usa para criticar el capitalismo con total desenfado. Critica a los capitalistas por vivir de la plusvalía sin contribuir nada al proceso productivo. El problema es que esto es consecuencia de su definición de trabajo productivo y no de la realidad, ya que excluyó los servicios gerenciales.

Por ejemplo, escribe despectivamente de los capitalistas (nuevamente siguiendo a Aristoteles): «Acumular, acumular, ese es Moisés y los profetas», para luego criticarlos por vivir en forma fastuosa (y por lo tanto, no acumular tanto como debieran): «[…] su consumo privado es un robo perpetrado a la acumulación».

En el capitulo XXV escribe sobre el desarrollo y expansión del capitalismo. Según el, esto llevaría a la aparición de un ejercito de reserva de desempleados. Estos competirían con los trabajadores, manteniendo los sueldos bajos. Pero si las remuneraciones de los trabajadores son tan bajas, de que viven los desempleados, que aumentan cada vez más? Más aún, dado que la masa de desempleados es siempre creciente, ¿quién compra los productos de la industria? No pueden ser los capitalistas, pues es una industria de bienes de consumo masivo. Ricardo lo hace mejor, llevando su economía a una gentil decadencia a medida que aumenta el capital.

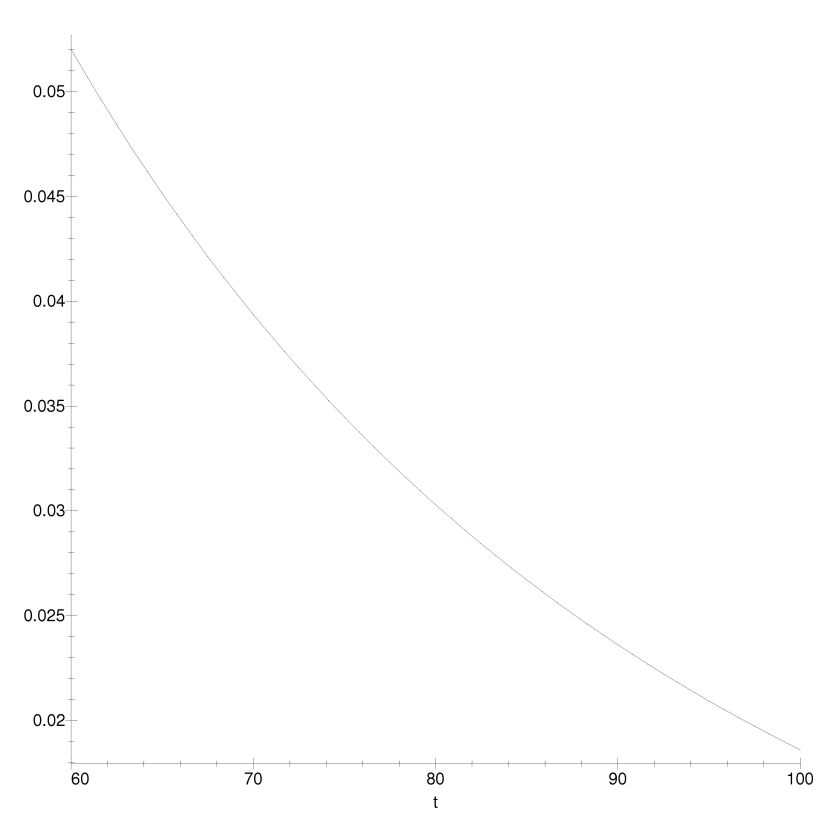

7. Creo que Marx observó el ejército de desempleados, pero malinterpretó su origen y su evolución futura. Mi hipótesis es que en Inglaterra de mediados del siglo XIX debe haber habido una masiva migración del campo a las ciudades, como ocurrió en China en los últimos veinte años y que solo ahora termina.2 En el campo, estos campesinos viven del autoconsumo y su productividad marginal (de mercado) es baja. Los mayores salarios en la ciudad generan un flujo de personas a las ciudades que están desarrollando industrias y requieren trabajadores. Estas no pueden absorber completamente la migración, aparece el desempleo que mantiene los salarios bajos.

Cuando se acaba el flujo, porque la productividad marginal de los campesinos que restan en el campo se eleva hasta equipararse al de los trabajadores de las ciudades, los salarios comienzan a subir, tal como ocurre en China hoy.3 Creo que Marx observó este proceso de transición y trató de explicarlo como si fuera un aspecto permanente del capitalismo. De otra forma no se entiende como escribe:

«Pero si un exceso de población trabajadora es un producto necesario de la acumulación de capital, o del desarrollo de la riqueza bajo un esquema capitalista, esta población excedentaria se transforma, por el contrario, en un poyo para el desarrollo capitalista, e incluso una condición para la existencia del modo capitalista de producción.» (Cap XXV)

Aunque los países capitalistas tienen desempleo, la historia muestra que los salarios subieron casi constantemente hasta la década de los 70-80 en los países desarrollados, y que sus condiciones de vida, a diferencia de los que Marx suponía, son inimaginablemente mejores.

Conclusión

Creo que Marx no estaba interesado en modelar una economía, sino en construir un esquema teórico que llevara a las conclusiones que deseaba. De otra forma no se comprenden las simplificaciones que se pasan a la rápida, sin describir sus consecuencias para los resultados del modelo. Tampoco el uso de una nomenclatura no estándar que confunde, y la predicción en base a su modelo de consecuencias que no se desprenden lógicamente del modelo. Se pueden admirar sus frases, sus párrafos sobre la vida de los trabajadores infantiles y otras formas de explotación de la época. Por último, se puede admirar el intento de hacer un modelo cerrado de desarrollo capitalista, solo para poder explotarlo ideológicamente, pero el modelo en si mismo no funciona y el autor no advierte a los lectores de sus deficiencias. No creo que haya nada original en mi análisis. Hace un siglo, Bohm-Bawerk hizo una crítica demoledora de la teoría económica de Marx.

Nota

- Básicamente el valor de un bien tiene tres componentes según Marx: C’=c+s+v. La variable c es el equivalente en valor de los materiales y de la depreciación del capital fijo, lo que denomina capital constante. La variable v es el valor de los salarios, es decir el número de horas necesarias para producir el salario. Por último, s es la plusvalía, las horas de la jornada laboral apropiadas por el capitalista, porque el valor de uso del trabajo es mayor que su costo de producción (v). Ahora bien, la rentabilidad capitalista es s/(c+v); la tasa de explotación es s/v. Por lo tanto, si la tasa de explotación sube, también lo hace la rentabilidad del capital. Por eso Marx puede escribir que los capitalistas se mueven por la tasa de explotación. El problema es que esta relación ya no es válida si hay dos sectores con distintas composiciones orgánicas del capital c/v. Supongamos un largo de la jornada laboral de L. Como las rentabilidades en ambos sectores son iguales, s1/(c1+v1)=s2/(c2+v2), y también debe tenerse que s1/v1=s2/v2 para que la tasa de explotación sea la misma. Dividiendo la primera igualdad arriba y abajo por v1 y v2 en cada lado se tiene

Ahora bien si los denominadores son iguales, esta igualdad requiere que , es decir, requiere que las composiciones orgánicas del capital sean iguales en los dos sectores. Ese es un problema insoluble que muestra que la tasa de explotación no es una variable que ayude a entender una economía.

Tal vez un ejemplo numérico ayude. Supongamos L=8 y que s1=s2=2, c1=4, c2=3 y por lo tanto v1=2 y v2=3, para sumar a la jornada laboral. La rentabilidad es de 33.3% en ambos sectores, pero las tasas de explotación son de 100% (2/2) en el sector uno y de 66% (2/3) en el sector 2.

- China producía para el mundo completo, así que los capitalistas no tenían que preocuparse de que no hubiera demanda de sus productos. En una economía cerrada, el crecimiento habría sido más lento, porque los salarios deben subir para que los trabajadores puedan consumir los productos de la creciente industria. Es un poco lo que marxistas posteriores consideraron la razón para las colonias de los imperios europeos: un lugar para vender sus manufacturas.

- Al acabarse el flujo desde el campo, en Inglaterra comenzó la inmigración desde Irlanda, por lo que el proceso fue más largo. Esto explica también la discriminación de los trabajadores ingleses hacia los irlandeses a partir de mediados del siglo XIX.